DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH

Panasonicからはマイクロ4/3マウント向けに、解放f値を2.8-4の可変とすることにより小型・軽量化を推し進め、3本で超広角域から望遠域までをカバーするLeicaネームのDGレンズが発売されています。広角域8-18mm・標準域12-60mmは既に当ブログでは紹介済みですので、本編はそのラストバッター、望遠域をカバーする50-200mmを取り上げたいと思います。

解放絞りをf2.8として、「大三元」とも称される3本のレンズで広角域から望遠域までをカバーするレンズのラインナップはフイルムカメラの時代から存在しましたが、デジタル時代となってISO感度の設定に自由度が生まれると、レンズの小型・軽量化の為に開放をf4へと落とし「小三元」などとも呼ばれる派生ラインナップが生み出されました。とすると、可変f値の本シリーズは「中三元」(そんなアガリ役は無いですが・・・)とでも言ったら良いのでしょうか。小型センサー機においてその恩恵はとりわけ望遠レンズの小型軽量化に現れている事を再三お伝えしておりますが、本レンズはテレ側の解放をf4と控えることで、その特徴をさらに際立たせた存在となっています。その多くが35mmサイズ用のレンズとしては200mmがテレ端となる「三元」レンズですが、なんと本レンズでは、35mmサイズで400mm相当の「超望遠域」までをカバーするのが最大の特徴です。とりあえず3本持てば無敵の布陣、毛利元就もビックリな三本の矢となります。

描写性もLeica社お墨付きは伊達ではなく、他2本同様非常に優秀と感じます。200mm側ではボケのエッジにやや硬さを残しますが、ズーム全域で非常に解像感が高く目の覚めるようなシャープな映像を堪能できます。解像のピークは開放から2絞りあたりからでしょうか、ズームレンズとは思えないほどの精緻な描写に驚きます。M.ZUIKO ED 40-150mm F2.8 PROがあれば、1.4倍のテレコンバーターを併用することで35mm判で420mmの画角となりますが、超望遠域が撮影のメインとなる場合は、DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH(本レンズ)の方が、取り回しが良いと感じました。強力な手振れ補正は本レンズにももちろん装備され、400mm相当という狭い画角ながら、安定したフレーミングを可能にし、1/60秒以下の低速シャッターでも軽々と手持ち撮影を可能にしてくれます。この事は長焦点レンズながら三脚座を備えない思い切りの良さにも繋がり、結果カメラバック内での占有率低下や軽量化にも一役買っています。

「中三元」この3本を所有できたなら、レンズ選びで悩むという写真道楽最大の楽しみ一つが無くなってしまうのではないか?という新たな悩みが生まれてしまいそうです。M.ZUIKO ED 40-150mm F2.8 PROに加えG X VARIO 35-100mm/F2.8も含めると、マイクロ4/3には個性際立つ3本の「三元」望遠ズームレンズが存在する事に。やはり悩みの種は簡単には尽きないものなのですね。

テレ側です。これで解放の描写。拡大するとコンクリート壁のひび割れの様子や、鉄柵固定用の針金のほつれまで描写されています。望遠ズームレンズは比較的性能が優秀な物が多い印象を持っていますが、ここまでくれば「別格」といって良いのでは。

テレ端、解放の描写。ボケはどちらかといえば像のエッジを残すタイプですが、十分に素直できれいなボケと言って差し支えないかと。驚いたのはこの被写体にG9の被写体認識が反応して自動で手前の像にピントを合わせてくれた事です。判別対象に「狐」って無かったですよねぇ?ひょっとしてオカルト??

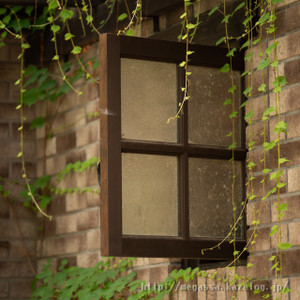

解放ではアウトフォーカス部のハイライトが少し滲んだ感じで、こんな被写体には絶妙にマッチ。葉の輪郭にボケ像の特徴が表れています。合焦部の解像度に全く不満はないですね。

絞りを一段半ほど絞っただけで、さらに解像感が上がるのがわかります。撚った針金や、錆びた煙突の表面の様子など、至極精密な描写力に圧倒されます。画像のヌケも良く、ストンと落ちた窓のシャドー部がいい感じです。

これもテレ端の解放描写。背景にボケの硬さを感じられる部分がありますが、この程度なら全く気にならないレベルですね。

こんなものにまで人工の樹脂製品が使われていることにオドロキ。やはり天然素材で作るより長持ちするのが理由なんでしょうかねぇ。効果(ご利益?)には違いはないのでしょう。

望遠レンズの特徴である遠近感の圧縮が、画面に良いリズムを与えてくれます。それにしても並んだ給油機に張られた注意書きのメモ、ちゃんと読めてしまうのに驚きです。

スズメ。最近都会ではあまり姿を見なくなっているとか。そういえば、地元でも昔に比べればその鳴き声を耳にしなくなっているのかも。そのツブラな瞳にはしっかりと「キャッチライト」が・・・。ほんと、すごいレンズですよ。

最近のコメント