LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH.

小型センサーを採用するマイクロフォーサーズ機は、そのデメリットを語られる場面に多く遭遇するようなイメージがあって、メイン機材として登場初期の段階から愛用している自分としては少々やるせない思いをする事もあったりします。大型センサー機と比べ、同一画角においては使用するレンズの焦点距離が短く、その被写界深度も深く大きなボケを得られる条件が限られる事や、センサー1画素当りの面積が狭くなることによりダイナミックレンジが狭くなったり、ノイズの影響を受けやすくなる点がある事、などがデメリットとして取り上げられる事が多い印象です。しかしながら登場から15年以上の時間経過と共に、センサーの基本性能が上がった事や、映像エンジン・ソフトウエア等の進歩によってノイズを始めとした画質面での悪影響を感じる場面は非常に少なくなったという実感も大いにあります。レンズを中心としたシステム全体の容積・重量を大きく抑えられる点や、センサーシフト方式のボディー内手振れ補正が高い効果を発揮しやすい点など、利用場面によっては大きなアドバンテージを持っている事も周知ですから、改めて小型センサー機の魅力を再精査する時期に来ているのでは?とも思っています。

ところで、欠点として挙げられることの多い「大きなボケを得にくい」という特性は、逆説的には被写界深度を活用した「ボケ過ぎない映像を手に入れ易い」という長所として考える事ができるとも言えます。特にマクロレンズを利用した接写撮影においては、被写界深度が極端に浅くなってしまう事を防げるという意味を持ちます。加えて同一画角を得るために使用するレンズの焦点距離が短くなった結果、最短撮影距離も短くなると言う特性も併せ持ちますから、結果、接写撮影は小型センサー機が最も得意とするフィールドの一つと言えるのです。実際、ほぼライフワークともなっている植物の撮影を日頃行っている筆者のメインシステムがマイクロフォーサーズシステムなのは、決して「カメラバックが軽くて済む」という年寄りじみた理由だけではないのです。

さて、そんな接写撮影を得意とするマイクロフォーサーズ機ですが、販売されるマクロレンズラインナップからもメーカーの力の入れようを見て取る事ができます。フイルム時代から接写関連のレンズ・アクセサリーを幅広く展開していたOLYMPUS(現OMDS)からは、30/3.5・60/2.8・90/2.8の3本が、また、盟友Panasonicからは、30/2.8・45/2.8の2本が発売され、マウント互換の強みを生かした豪華な顔ぶれです。中でもOMDSの90mmは、フルサイズ比での単体撮影倍率が驚異の4倍を誇り、panasonicの45mmはLeicaのMacro-Elmaritを冠するなど、いずれもスペシャルモデルとしての立ち位置が明確な事に加え、OMDSの30mmは、初心者でも接写の世界に触れやすいよう直販サイトでも3万円以下で販売され、いわゆる「撒餌レンズ」としての側面を持ったモデルとなっています。

今回テストを行ったPanasonicの30mmは、解放f値を3.5と控えめにしたOMDS製30mmと比較して、半絞り明るい f 2.8としたことに加えてレンズ内手振れ補正機構を搭載しています。販売価格的には若干高めとなりますが、シャッター速度の落ちやすい近接撮影(フルサイズでの撮影倍率1/2倍時で約1絞り)においては幾分有利となります。ボディー内手振れ補正との協調は純正同士の組み合わせでしか有効になりませんから、Panasonic製ボディをお使いなら本レンズを選択するメリットが大きいでしょう。Macro-Elmaritの45mmとは焦点距離上15mmの差しかありませんが、被写界深度や背景の写り込み範囲の変化を考えると、作画的に両方ともに入手したくなるのが頭の痛い話。比較的安価なレンズではありますが、しっかりと円形絞りを採用するなど描写への配慮も行き届いているのも好印象。スペック上限である等倍撮影時の最短撮影距離は0.105mとなるため専用のレンズフードは存在しませんが、フィルター径46mm・全長約63mm・重量180gと、カメラバックどころかシャツのポケットにも入ってしまうほどの小柄な躯体には驚嘆。そして何よりその描写性能にもしっかりと驚かされる事に。手持ちのフルサイズ関連機材も最近徐々に増えつつありますが、これからもマクロはマイクロフォーサーズで、というスタイルにやっぱり落ち着きそうなのです。

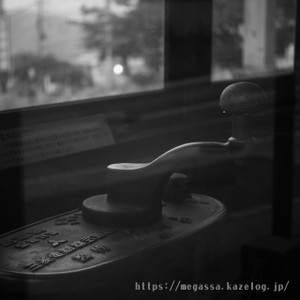

キノコのように見えるのは瓦を留めている釘。腐食して浮き出してしまっているところに年月の重みを感じます。焦点距離30mmとは言っても最短撮影距離付近ではご覧の被写界深度。ボケには癖が少なく、周辺まで大きく乱れていないのは立派です。マクロレンズとしての性能は申し分無しですね。

マクロ域でも被写界深度が稼げる30mmは、こういった厚みのある被写体でその力を発揮します。ボケボケにならずに適度に被写体の情報が残ってくれるので、背景の情報を作画に取り入れたい場合はとても重宝します。かなり強い日差しの下で撮影しましたが、トーンも上手く残ってくれました。

フルサイズ換算で60mmとなる本レンズ、フイルム時代のAFニッコールやZeiss、Leicaの標準マクロレンズと同じ画角になりますね。ちょっと長めな標準レンズとして、マイクロフォーサーズの機動力の高さを生かした街頭スナップ等にも案外ハマります。気になった被写体に大胆に近づいても撮影範囲外にならないのはマクロレンズの特権です。

近寄ってもパースのつき方が緩やかなので、攻撃的な絵面にならないのがこの辺りの画角のレンズの特徴でしょうか。それにしても1時間限りの時間猶予、ちゃんと調べると違反者続出してるんじゃないかと心配になります。

二階の壁面に存在する鉄製の扉、一種のトマソン物件でしょうか。もしかしたらトラックの荷台に直接荷下ろししたりできる専用の搬出口なのかもしれません。絞り込んでもあまりカリカリ・キチキチの描写にはならないタイプのレンズの様です。やはり、こういった被写体よりは花などの接写を意識して設計されているのでしょう。

反射する被写体を見つけると、これまた反射的にカメラを向けてしまいます。やはり、シャープネスの高さでごり押ししてくるタイプとは無縁の優しい描写をするレンズですね。画角的には標準ズームに内包されてしまう焦点距離なので、誰にでもお勧めとは言えませんが、一本加えて持っていると表現の幅を広げてくれるレンズなんじゃないかと思います。

構成枚数も比較的少なくコーティングも優秀なのでしょう。いじわるな被写体ですがフレアコントロールも問題ないと思われます。トイレ付近でカメラをもってうろうろしていると不審者認定されてしまいそうです。絵的には「赤色のイラスト」が欲しかったのですが、ぐっとこらえて「Gentleman」を被写体に。かなり暗い室内でしたが、手振れ補正も良く効いてくれました。

コメント