SIGMA 85mm F1.4 DG DN | Art (SONY-E)

「単焦点レンズが欲しいんですけど」・・・・・

そんな、主に若い世代のお客様のご来店を頂くことが増えました。

「はい、ではこちらになります」

とおもむろにReflex Nikkor 2000mm f11(全長約600mm・口径約260mm 重量約17.5Kg)を持ってくるほど、小生根性が歪んでもいませんので、

「どんな物を撮りたくて、何mmぐらいのレンズをお探しですか?」

と、深堀します。すると

「写真始めたばかりで、そういうの良くわからなくて・・・・」

これまで「単焦点」レンズを欲するお客様は「135mmのレンズで、明るめのレンズってありますか?」といった具合にある程度は商品やスペックを絞った相談を頂く、いわば写真撮影の経験をそれなりに持つ方であるケースが多かったので「良くわからなくて・・・・」に、当方少々面を食らいます。その後しばらく会話を続けると、どうやらネット上のブログ記事・インスタやXの投稿・インフルエンサーの動画レポートなどで、「単焦点は明るい」「単焦点はボケる」「単焦点は良く写る」といった様なワードに感化され、「単焦点レンズ」を欲しくなってはみたものの、実際「単焦点レンズ」とは何ものなのか、当のお客様は完全には理解してはおられないのだ、という結論に達します。

そもそもの写真用レンズは「単焦点」が原点で、フランス人ダゲールによる銀板写真の発明(1839年)を始点とするのであれば、ズームレンズの始祖フォクトレンダー・ズーマー 36-82mm f 2.8の登場(1959年)までの120年は「単焦点」レンズしか存在しなかった計算になります。老害認定を受ける世代に片足突っ込んでいる筆者などは、いまだにズームレンズの方が特別なレンズといった感覚を捨てきれずにいますが、ここ30年(2025年現在)でズームレンズのセットを購入して写真を始められるようなスタイルがすっかり定番化した事で、「カメラ」が「デジタルカメラ」の代名詞となったのと同様、「レンズ」という言葉の中へと「ズーム」が内包されたと考えるのが自然な流れなのかもしれません。逆説的には「単焦点」という言葉に、時代背景によって新たな特殊性が付与されたと言い換えられるでしょう。こう考えれば「単焦点レンズが欲しいんですけど・・・」からの一連の流れはなるほど腑に落ちる話。誰もが持っているズームレンズではない、その特殊な言葉の響きをもったレンズにトキメキを抑えられなくなったのでしょう。

さて、単焦点レンズ数本から時に10本以上にまで値する画角を自在に扱えるることはもちろん、昨今は物理的な性能も十分以上に高く、過去「単焦点」レンズの独壇場とも言えた明るさ、それさえ匹敵する製品もちらほら見かけるようになるなど、ズームレンズの実用性・利便性・普及度は高まりました。大三元レンズなどとも言われるように、超広角から望遠までf2.8クラスの明るさを持った3本のレンズで賄えることも当たり前です。結果として「単焦点」レンズの特殊性は、ある意味より際立ってきたとも言える昨今、SIGMAはそのラインナップの頂点であるArtシリーズに「単焦点」をこれでもかと揃えています。本レンズのような85mm f1.4 クラスと言えば、かつてはメーカー純正にしか存在しない一種花型レンズの代表で、どちらかと言えばレンズメーカーが手を出さないスペックの製品でした。「Art」シリーズは、そんな過去の不可侵領域においてその存在感をますます増しています。SIGMAのレンズが使えるならボディーメーカーにはこだわらない。現在そんな考え方も、決してマイノリティーではなくなったのでしょう。SIGMAの「Art」できっと新しい自分に出会えるに違い無いのです。

被写体は人物ではないですが、「ポートレートレンズ」としての存在価値を存分に感じられる一枚。繊細なピントを見せる合焦面と、前後になだらかに広がるボケ像。距離の離れた背景は溶ける様に滲み、印象的な玉ボケが良いアクセントになります。かつて、カメラ雑誌の表紙を飾ったアイドルポートレートに写真家への憧れと尊敬の念を抱いた少年時代を思い出します。

開放 f1.4 では大口径中望遠らしく被写界深度は極薄で、合焦点から少し離れた位置でも大きなボケを発生させます。奥行のある被写体では、ピントの合った場所の面積は非常に僅かとなるため、作者の狙いに直結した構図を作り易いとも言えます。

背景には実際は小枝が写っているのですが、大きなボケによって川の流れをスローシャッターによって写し留めたような描写になりました。肉眼では実現されない大きなボケを伴った画像は、まさに写真ならではの表現。実際にファインダーを覗いて初めて気づく世界があるのも写真の醍醐味ではないでしょうか。

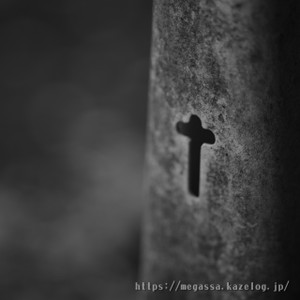

十字架が想像される被写体を目にすると、思わず写真を撮りたくなる性分。駐車所に置かれたコーンの一部に近接して撮影。最短撮影距離は85cmと無難かもしれませんが、その領域でも描写力に陰りは見えません。被写界深度は激薄になりますので、息を殺して撮影。風化した樹脂の独特な質感が何とも言えません。

大口径中望遠レンズですから解放絞り付近での描写性能に注目するのは当然ですが、絞り込んだ時の強烈な高解像度の描写についても追記しなければなりません。ほぼ逆光に近い条件ですが、壁面のコンクリートの砂粒や気泡による微細な凹凸を寸分の隙も無く描き切る細密描写が、画の力強さを土台から見事に支えてくれます。モニターで拡大しても全く破綻を見せない画像に思わず「エグいな~~~~」と声が出ます。

絞りによって描写の表情に変化を見せるレンズを「絞りの効くレンズ」なんて言ったりもします。最近の高性能なズームレンズは、開けても・絞っても変化の少ない高性能ぶりを発揮してくれますが、単焦点レンズ、特にその解放描写には性能数値には表れない独特の「味」とも言うべき成分が宿り、手元にはそんなレンズたちが多く残っていきます。

コメント