CONTAX Macro Planar 60mm f2.8(C) MM-J

私とZeissとの付き合いを決定づけたレンズが、Distagon35/1.4とこの60mmのMacro-Planarです。

60mmで撮影された写真を初めて目にしたのは、プロカメラマンへの淡い憧れを抱き始めた中学生の頃でした。当時は馴染みのないその焦点距離と、愛用していたNikon製のレンズとのあまりにかけ離れた販売価格、そしてレンズ毎に与えられていた奇妙な呼び名に対して、単純に「疑念」を覚えた事を記憶しています。描写特性などというものは理解どころか興味もなく、ただその摩訶不思議なレンズによって撮影された一枚の写真とその疑念とが記憶の片隅に残っただけでした。

写真を学ぶ大学に入り、多種多様な写真と触れ合う機会に恵まれる中での出来事です。授業中プロジェクターによって投影されたクラスメイトの写真を見たある日、あの過去に見たMacro-Planarの映像が、突如記憶の淵から呼び起されました。聞けばそのクラスメイトのカメラは「CONTAX」だと言うのです。どうやら過去にかけられたZeissの魔法が、長い時間をかけて私を完全に虜にしていたようなのです。以降、機材の大半がデジタルで占められる今となっても、新しいレンズを評価する際は、必ずこのレンズの描写を判断の基準とする癖が抜けないでいるのです。

開放から、いかなる撮影距離でも抜群の結像性能を持ち、かつ他製品とは一線を画くと言ってもよいほどに美しいボケを伴います。絞り込んでも変に堅くならない優れた描特性は、f値を考えなければ常用標準レンズといっても過言ではないでしょう。実際、開放付近では少々クセが残る50mmのプラナーに代わり、私のシステムでの標準レンズを長い間努めていました。また、60mmという焦点距離のため適度に緩和されるパースペクティブは、ポートレートレンズとしても優れた一面を発揮します。

外観の高級感は一級品ですが、非常に大柄で、ピントリングの回転角も大きくなるオリジナルのMacro-Planar。等倍撮影にさえ拘らなければ、小型軽量なCタイプで十二分にMacro-Planarの魅力を感じることが出来るでしょう。

機材の主流がデジタルとなった今では、仕上がりのイメージはほぼ現場で掴むことができます。慣れてしまったこの「当たり前」がフイルム時代は「夢」の一つでした。そんな中、本レンズは現像後に「期待外れ」だった事が非常に少ないレンズでした。むしろ「期待以上」に驚かされることも多かったと記憶します。

前後のボケ味は、溶けたり、滲んだりする感じのないしっかりとしたボケ像を作ります。Cタイプは最大撮影倍率が1/2となりますが、文献やスライド複写をする訳ではありませんので、自分にはピッタリのレンズでした。

麦秋の頃、夕立にも似た突然の降雨が止んだ麦畑で一枚。その場の湿度を伝えるかの様な描写です。

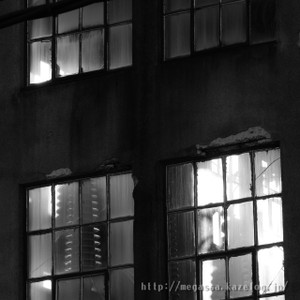

まるでテストチャートみたいな被写体。ボケ像は少し固めな印象を受けますが、前後のボケ方に差が少ないので立体感・遠近感を自然に描写してくれます。周辺まで画質が均一なのも「マクロ」を冠する本レンズの美点です。

解像度は高い筈ですが、描写があまり硬くならないのでポートレートでも重宝しました。適度な遠近感の圧縮があり、もちろん近接撮影能力もあるので高い汎用性をもった「標準」として活躍してくれました。

実物は人の小指ほどの大きさしかないシダ類の若葉。マクロレンズは普通のレンズでは出会えない被写体との邂逅をもたらしてくれます。重量級レンズの多いコンタックスレンズ中で常時携行可能となる軽量な点はCタイプの特権となります。

最近のコメント