Leica DG Summilux 15mm f1.7 ASPH

マイクロ4/3フォーマットのカメラにおいて、35ミリフルサイズでの焦点距離30mmの画角に相当する15mm。

この画角に合致するレンズを記憶の中に探すと、ペンタックス製の30mm以外には思い当たる物がありません。また既にパナソニックからは、明るさこそ控え目ながら14mmという近似焦点距離のレンズが存在しているにも関わらず、この「微妙」な焦点距離のレンズをあえてLeicaブランドで製品化したのは何故なのでしょうか?

さらにこのレンズは精密感の溢れる金属製鏡筒の採用と、これまでのマイクロ4/3用パナソニックレンズには存在しなかった絞り操作リングや、マクロレンズ同様のAF-MF切り替えスイッチを搭載するなど、とても多くの特徴を備えています。あえてコストをかけてまで、これらの仕掛けをこのレンズに詰め込んだ理由とはいったい何なのでしょうか?

「馬には乗ってみよ」とばかりに本レンズを入手すると、極めて私的ではありますがその謎の答えが見えてきた気がします。

現在のカメラは各種機能の自動化が進み、撮影時のオペレーションは、ボディーを操作する右手にほぼ集約されています。左手の役目といえば、ブレを防ぐためのホールディングバランスの調整と、画角操作のズーミングだけになります。私の様に、ズームレンズにあまり縁がない者にとっては、左手の仕事は無いに等しいと言えるでしょう。もっとも、その「事実」にすら実際は気付いていなかったのですから、慣れというのは恐ろしいものです。

時にはAFを解除してピントリングを操作し、被写界深度をコントロールするために絞りを1クリック毎操作する。右指はシャッターチャンスをモノにするため、只々静かにレリーズボタン上でその時を待つ・・・・。過去、当たり前に繰り返してきたこの左手と右手の連携が、作画への姿勢をこれほど研ぎ澄していたことに、このレンズは改めて気付かせてくれたのかもしれません。

特徴的なその画角も、1:1のフォーマットを多用する自分にとっては、3:2比率での私的標準レンズであるフルサイズ35mmに似た心地よさを持ち、自身の目の延長としてフレーミングが行えます。描写性能も特徴的で、恩着せがましいシャープネスや眩しささえ覚える高コントラストとは無縁の、オールドライカレンズを想起させる優しさを持っています。また解放F値1.7では、ボケを生かしにくい小型センサー機においても、美しいボケを堪能できます。

当初疑問だらけに思えたこのレンズの存在が、フイルムからセンサーへ・光学ファインダーからEVFへと撮影機材の変化を経ても変わらない、写真に対する情熱を再び思い起こさせてくれる事になるとは、Leicaというブランドの製品にはやはり何かの魔法でもかかっているのでしょうか。

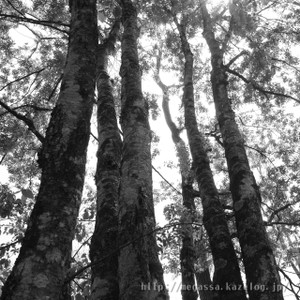

デジタル専用レンズらしい高い逆光性能を持ちますので、この位の光線状態でしたら描写に一切の破綻は見せません。15mmという焦点距離は被写界深度がかなり深いレンズですから、いとも簡単にパンフォーカスの世界が手に入ります。

適度にパースを発生させる準標準レンズ。大好きな画角のレンズですから日常スナップで大活躍します。小型・軽量ですのでカメラにつけたまま常に持ち歩くのがクセになります。

ボケ味も、柔らかめで素直な印象。思い切り寄ってもドカンとボケ過ぎないのが15mmという焦点距離の持ち味でしょうか。

シャープネスという視点で見れば、おそらくは標準ズーム系にはもっとシャープなレンズも存在します。だからこそ合焦部に微妙な丸さを残したこのレンズの存在理由があると感じます。木製ベンチの木のぬくもりが伝わってくるような優しい描写です。

アウトフォーカス部の枝ですが、うるさくならず、いい塩梅にボケてくれました。

モノクロの世界を見ながらモノクロを撮影する。一眼レフではできない芸当ですが、ミラーレスがメインの機材になって至極当たり前な行為になりました。だからと言って安易なモノクロ撮影はしないよう戒めないといけないですかね・・・。

シッカリ落ちたシャドー・かるく飛び気味なハイライト・なだらかな中間調・・・。デジタルになってからはゾーンシステムなんて考えずに写真を撮るようになりましたが、こういうレンズを持ち出すと、モノクロ写真を学問として学んでいた頃にタイムスリップする瞬間があったりします。

当たり前ですがこの被写体、撮影する度に壁の蔦の様子が変わっていて飽きません。初めてのカメラ・レンズを持って出かけると、ついつい撮影してしまいます。

会議へ出席する際、早めに出立して寄り道をしたひまわり畑。まさかの濃霧からの降雨。あわてて逃げ込んだ木立に素敵な景色が広がっていました。

最近のコメント