Leica DR-Summicron M 50mm f2

通称メガネと称される近接撮影用のアタッチメントを備え、ライカならではの外観と機能美を持ったレンズです。

本来接写を苦手とするレンジファインダーカメラですが、このレンズは近接専用のアタッチメントによって、その弱点を巧みに克服し、約50センチという一眼レフ用標準レンズ並の近接撮影を可能としています。しかも、その近接アタッチメントの脱着は「誤装着」と「誤使用」を避ける巧みな連動機構を持ち合わせ、その描写力以外にも及ぶライカレンズの魅力が所有欲をかき立てます。

アタッチメントとの整合性から、製造されたSummicronのうち、特に焦点距離に関しての厳密な検査がされていることから「特に優れたSummiron」であるとの噂がまことしやかに巷に溢れていますが、その真意はいかなる物でしょうか?しかし、御多分に漏れずその描写性能の高さは、ライカレンズならではの独特な空気間、緻密な立体感描写に非常に良く現れ、その発表年代を考えると、近年までのレンズ進歩の歴史に少々の疑念を抱くほどであります。

解放からしっかりと実用になる画質です。バリバリにシャープという印象はありませんが、ルーペで拡大すれば、合焦部はしっかりと解像されています。前後のボケも均質で嫌味な収差による影響はあまり無いと言えます。同時期の解放1.4のズミルックスは、条件によると後ボケがやや煩く感じる場合もあったかと記憶しますが、その辺の優等生らしさがSummicronの持ち味でしょうか。

これはあくまで私的な感想なのですが、ライカのレンズは「映り物」が得意です。雨上りの水たまりに夏空が写り込み、秋の気配を感じます。エッジのはっきりしない雲や、同じ模様が連続する被写体はレンジファインダーではピントを合わせ難い被写体ですが、非常に見やすいM型ライカの距離計は、そんなシチュエーションでもなんとかなる場合が多いです。

日没後の厳しい状況。線の細い緻密な描写で電線の僅かな隙間もしっかりと解像しています。通常感度のフィルムでは解放絞りでも1/15程度のシャッタースピードとなりますが、シャッターショックの少ないM型ライカのお蔭で三脚を持ちださずにすみました。

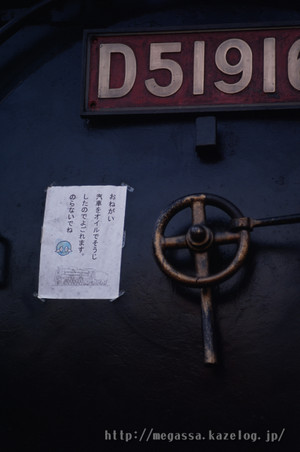

歪曲収差少なく、絞れば周辺の光量も十分です。現代のデジタルカメラではほとんどの場合レンズの歪曲収差はカメラ側で補正がされてしまいますが、フイルム時代のレンズにはそんな特効薬はありません。これぞ設計者の腕の見せ所でしょうか・・・。近接ズミクロンと言われる本レンズですが、無論遠距離の描写も通常のSummicronと変わりません。

これも「映り物」が被写体です。まだ湿っている空気の感じ、夕立後の少しヒンヤリとした風。そんなものもしっかりと写し込んでくれている気がしませんか?

DR-Summicronに付属する近接アタッチメントが被写体。写真を撮るための「道具」ですが、その佇まいには「工芸品」としての風格も。年月を経ても色あせないライカの魅力は描写だけではなく、カメラそのものにも宿ります。好みのフイルムをチョイスして・・・・なんてのは過去の話になりつつありますが、やはりライカはフイルムで使いたいものです。

最近のコメント