SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z)

Aマウント時代のSONY製デジタル一眼レフには、24mm F2 ・ 85mm F1.4 ・135mm F1.8 と3本のZeiss製大口径単焦点レンズが用意されていました。フルサイズミラーレスα7の登場によりモデルチェンジも当然予想された訳ですが、ボディーの登場に合わせて登場したZeiss製の単焦点レンズは FE 55 mm F1.8および FE 35mm F2.8 でした。新システムへの移行初期ですから、市場で高い訴求力を発揮する高性能・高倍率ズームレンズや廉価製品に率先して開発リソースを割かねばならならないのも道理。本レンズ、Distagon T* FE 35mm F1.4 ZAのような趣味性の高い大口径単焦点レンズが登場するのには、指折り3年の月日を要しました。翌年に Planar T* FE 50mm F1.4 ZA も発売となるのですが、意外なことに頭書の 24・85・135 の3レンズはZeiss製レンズとしてではなく、24mm F1.4GM ・ 85mm F1.4GM ・ 135mm F1.8GM と 純正 G Masterとして刷新されました。メーカー内でのブランディングや販売戦略に関しては、単なる一消費者に過ぎない辺境中古カメラ店員にその真意は計りかねますが、Aマウント時代に存在した35mm と 50mmの F1.4レンズは共にフイルム時代に設計の端を発する、言わばセミオールドレンズでしたから、完全なる新設計であることを分かり易く伝える為「Zeiss」という看板の影響力に頼ったという側面があったのかもしれません。

ところで、Zeiss の35mm F1.4と言えば、フイルム時代にヤシカ・コンタックスマウント用に供給された、Distagon 35mm F1.4 を思い起こす方も相当数おられるかと思います。かく言う私も、大学卒業後に現職場とブライダルの出張撮影で二足のワラジを履く中、メイン機材の、それもほぼ標準レンズとして愛用していたのがそのレンズでありました。高い逆光耐性、解放からの実用的な解像度、若干の癖を感じる事はあっても大きく破綻をしないボケ像が得られる万能優等性であり、なによりデジタル機材の様に安易な感度変更を行えないフイルム撮影ではF1.4 の明るさは何物にも代えがたく、手振れ補正の恩恵も受けられない時代に幾度も助けられた事を思い出します。ですからデジタル時代となって、Distagon 35 1.4 T* の刻印をAF化という強力なオマケを付けて再び手にできるというこの事実は、体内のあらゆる液体の栓が緩くなり始めたお年頃の筆者にとっては、いったい幾晩枕を濡らしたらよいのやら・・・と思うほどの吉報だったのです。

加えてDistagon T* FE 35mm F1.4 ZA に関しては、後にとても数奇な運命が待っているのですが、それは同一スペックの純正レンズ FE 35mm F1.4 GMの登場によってもたらされます。ボディー性能が爆発的スピードで進歩する昨今は、レンズ側においてもボディー側の各種演算スピードへの対応や、AF、絞り作動といった機械動作の高速化、動画撮影への対応強化などが求められる事態にもなっているのですが、シリーズの比較的初期段階で投入されたこのDistagonも例外ではなかったのでしょう。発売開始から6年後の2021年にバトンを渡した後進は、約100gの軽量化、最短撮影距離3cmの短縮、フィルター径含めたレンズ全体の小型化を果たしただけでなく、公表MTFからも明らかなる高画質化が窺える仕様を達成していました。さらにこの新レンズは当初198,530円(税別)という希望小売価格を設定(2026年現在は216,000円)しており、これはDistagonの価格(220,000円)を下回る、まさに下克上を絵に描いたような登場でした。

当然、誰もがDistagonに引退の二文字を意識した訳ですが、ここでSONYによるDistagonの価格改定(すなわち販売継続)が発表され、我々は2度驚かされることになりました。Distagonの希望小売価格は140,080円(2026年現在は164,000円)へと、なんと8万円近くも値下げが行われたのです。意味の乏しい比較ではありますが、ヤシカ・コンタックス時代のDistagonの販売終了時の価格168,000円より、さらに安価に最新のDistagonが手に入るようになったのです。それとなく大人の事情も見え隠れしますが、SONY曰くの「ソニーEマウントレンズにおける広角単焦点域のラインアップ拡充に伴う価格ポジションの見直し」を額面通りに受け取るとすれば、最高画質を求める方は「G Master」を、「Zeiss」が安価に入手できる事に意味を見いだせる方はDistagonを、といった落し処なのでしょう。いずれにしても35mm F1.4 に選択肢が増えた事を素直に喜んでおくのが、きっと幸せなのかもしれません。

準広角レンズといってもやはり解放1.4の被写界深度の浅さはあなどれませんね。なんとなく合焦範囲が広がっていると思いきや、キリッと解像しているのは極一部分のみです。かなり暗い日陰での撮影ですが、解放からしっかりとコントラストが立ち上がる描写です。僅かの周辺減光や四隅でやや像の流れが見られますが、大きな欠点とは感じないレベルでしょうか。

フィルム時代のDistagonは、フローティング機構の影響なのか近接時に二線ボケがやや目立ったと記憶しています。ミラーレス化への対応を果たした本レンズは、いじわるな被写体であっても破綻を感じさせないボケ味へと進化。これなら近接でも安心して絞りを開けられそうですね。

縮小画像ではお伝えきれませんが、木漏れ日の当ったハイライト部の煌めきが非常に美しい一枚。僅か残った収差の影響か、輝度の高い部分のみにうっすらと発生するハロがその場の空気感を増幅して捉えます。

曇天の夕刻、寺の片隅にあった清掃用具置き場。年季の入った道具達が見事なバランスで配置されているのに感心して一枚。実際はかなり暗い状況でしたがボディー内手振れ補正の力を借りて事なきを得ました。Z5Ⅱのフォールディングバランスが良い事もありますが、作動ブレを起こしにくいミラーレス構造+電子シャッターの恩恵も計り知れません。

Lightroomのレンズプロファイルを利用した歪曲補正を行っていますので、画面上部に感じる糸巻き収差状の湾曲は、おそらく被写体自身の経年による変形かと。フルサイズでの35mm画角は、テーブルフォトなどにも好適。意地の悪い被写体でなければ、ご覧の通り近接能時にもボケ味含めて極めて優秀な活躍。お世辞にもスマートな機材では無いので、飲食店ではバックにしまっておいた方が良とは思いますが。

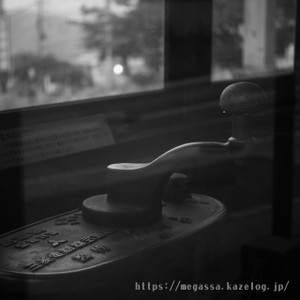

開放時のボケ像には多少グルグルとした印象もありまが、細かな被写体をボカしても極端に乱れていないのは、35mmという焦点距離で考えれば優秀と言って良いでしょう。鉄道好きは、こういった写真をネタに5分でも10分でも話せたりしちゃうのが不思議。私は違いますよ。

上の清掃用具を撮影した同じ場所に干してあったタオル。とても几帳面な方が管理されているのだなぁと感心してしまいました。まさか見知らぬ他人のネット上で紹介されているとは想像もしていないと思いますが、だからこそ人目に付かない部分でも手を抜かないその姿勢を見習いたいと感じてしまいました。まだ湿気の残った印象の繊維の質感、いいですね。

少し絞るだけで、画面全域が隙を感じない良像域で満たされます。雨滴が作る波紋が、好みのバランスで写り込むタイミングを狙っての撮影です。同じ場所で結構な時間を費やしていましたが、価格高騰が続くフイルムでは真似のできない撮影になってしまいました。そういえば、なにやらメモリーカードも高騰しはじめてるとか。(2025~2026年、一部半導体の高騰が影響)

レンズの性能かフルサイズセンサーの恩恵か、豊富なシャドーの諧調あっての被写体と言えるでしょう。植物から放たれた湿気や酸素まで写り込み、その場の匂いも思い出せるような映像となりました。被写体はしばしば訪れるガーデンの雑木林。G Master を借用する機会があったら、ぜひとも同じ場所で試してみたいと思っています。

最近のコメント