人生も50年を過ぎました。戦国時代ではないですから「終着点」だとは考えていませんが、「折り返し地点」はとっくに過ぎたと思っておくのが、まぁ妥当でしょう。孔子曰くの「天命」はいまだ悟れずじまいですが、「これまでの常識が変わる」といった体験に遭遇する事もそれなりにあった50年です。そして現在、自分の中の「超広角レンズにおける常識」が絶賛変更中なのだ、というのが今回の本題なのです。

「【超】広角」レンズ。35ミリ・フルサイズでは20(21)mm以下の短い焦点距離のレンズの事をこう呼んだりします。その名の通り、非常に広い画角や強烈な遠近感の誇張という描写上の特徴を持ち、視覚とかけ離れた写真ならではのダイナミックな映像を手に入れる事が出来るのが魅力でしょう。焦点距離の短さからくる被写界深度の深さはパンフォーカス撮影を容易にし、スナップや風景の撮影でも存在感を光らせます。「一眼レフ」時代は、レンズ後端とフイルム面との間にクイックリターンミラーを配置すると言う設計上の足枷があったため、主に10mm台の短焦点レンズでは「出目金」などとも呼ばれる巨大な前玉を配した設計を採用するケースが多く、外観にもその「特殊性」がよく表れていました。現在では、新たな光学素材の実用化、様々なレンズ成型や設計技術の向上に加え、デジタル補正の併用やカメラ本体のミラーレス化が設計の自由度を増したことで、外観上の特殊性はかなり薄まったと実感できますし、単焦点よりも設計が困難であるはずのズームレンズでさえ14mmや16mmといった短い焦点距離をワイド端に持つレンズも随分と増えていますから、「短」焦点レンズと言えば「単」焦点が当たり前(ややこしい・・・)だった1980年代に写真を始めた筆者の常識はすっかり過去のものになったと言えます。

スペックや描写性能についても然り。前述の通り、一眼レフ用の超広角レンズには設計上の制約から、主に画面周辺での画質や光量確保といった性能面での課題が残った物も多く、その為描写に「癖」が残ったレンズが多い印象でした。ボケ味を犠牲として解像度を確保したと想像できるようなレンズや、絞り込んでも周辺部の解像度が一向に向上しない物、解放 f 値を3.5や4と控えめに設計(描写を損ねる収差の多くは、絞りを小さく(f値は大きく)すると改善される)されたレンズが多くを占めるというのも言わば「常識」だったのです。一眼レフ用Nikkorの20mmを例とすると、登場時は解放 f 4だったレンズが後に f 3.5 となり、最終的には f 2.8 へ到達するなど、そこに光学設計の進歩を見る事が出来るのも特徴の一つと言えるかもしれません。

さて、35mm f 1.4 や 50mm f 1.4など、これまでカメラメーカー純正の独壇場だった製品へ真っ向から挑戦することで、その歴史を刻み始めたSIGMAのArtシリーズレンズですが、20mmレンズへは「世界初」の明るさを冠して「SIGMA 20mm F1.4 DG」を投入しました。「一眼レフ」用設計の為、出目金スタイル(レンズ前面へのフィルター装着ができない)での登場ではありましたが、設計上の制約も多く描写性能の確保が難しい事を歴史が証明している焦点距離の製品へ、f1.4 というスペックでの降臨ですからその衝撃はなかななの物でした。周辺部での残存コマ収差など幾ばくかの欠点は指摘されるものの、旧製品群とは一線を画す描写性能に再度驚かされたのです。

そして、カメラ本体の本格的ミラーレス化を受け、DNシリーズへの改修を受けた本レンズは、口径82mmのフロントフィルター装着へ対応しただけでなく、外観も大幅に小型化。重量にいたっては400g弱のダイエット(ソニーEマウント対応製品で比較)を果たすなど、ミラーレス化の恩恵を最大限に生かす近代化改修が施されました。描写性能のみならず、フォーカスリングの無効化を設定するスイッチや、結露・凍結防止用の保温装置装着を意識した意匠を採用するなど、曰くの「究極の星景レンズ」として愛好家からの評価を不動のものとしています。無限遠に存在する点光源は写真レンズにとっては最大の難敵とも言えますから、それを制したと言っても良い本レンズへのレビューは一種の不敬罪に当たるのではないかと心配にもなります。直販サイトでの価格137,500円(2025年5月現在)は、スペック・描写性能を考えると、これもまた「常識」外のバーゲンプライスという事になるのかもしれません。

画角の広いレンズを手にすると、とりあえず空を見上げてしまう単純な筆者。雲のディテールを残したいので、かなり暗めな露出値を選びます。少し絞れば周辺部まで全域が超高解像度となる優秀なレンズです。星空を撮影する機会は殆どありませんが、本レンズが星空を撮影する為の究極の一本である事は、日中の撮影であっても存分に証明されていると感じます。

20mmという焦点距離でボケを意識した撮影ができるのは、1.4と言う解放f値最大の恩恵。「超広角+解放絞り=欠点や癖の見本市」という図式は完全に過去の物に。合焦部の解像度は解放から十分な実用性を誇り、奥行きを増すごとに大きくなるボケ像も非常に素直です。隔世の感という言葉は、こんな時に使うのだなぁと実感。

薄暗がりでも頑なにISO感度を上げないのは、フイルム時代に写真を撮りすぎた古い人間の性なんですかねぇ。1.4の解放絞りがとても有難く感じるのです。20mmとはいえ、解放ではさすがに被写界深度が浅くなりますから、雑なピント合わせはご法度ですね。

ほぼ最短に近づいての解放描写。胸像の眼の部分にフォーカス。背景部分は細かな凹凸を含んだレリーフ、さすがに乱れたボケ像を覚悟したのですが。。。。。

塗装修繕中の電気機関車です。塗料の飛沫が外部へ飛散しないよう目の細かい防護ネットが張ってありますが、その微細な編み目を周辺まできっちりと解像しているのはもはや脅威に感じます。開放から十分に実用になるシャープネスを誇りますが、絞り込めばさらに先鋭度を増します。

ボケ像が想像を超えて素直なので、なんとか欠点を見つけてやろうと悪意を持って撮影した倉庫のカゴ車です。なんでこんなに普通に写ってしまうんでしょうか。完敗です。

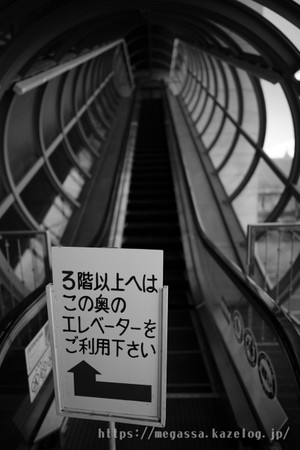

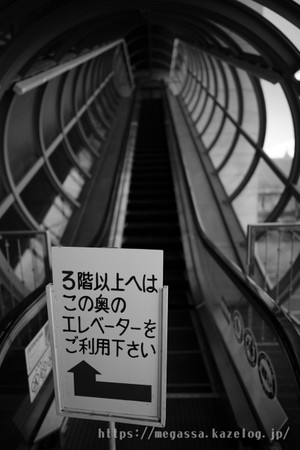

水準器も三脚も使わず、ファインダーの映像とカンに頼っての撮影です。デジタルでの歪曲収差自動補正を利用していますが、20mmレンズの描写として、かつては想像もできなかった様な端正な画像が入手できます。最近は三脚の出番がめっきり減りましたが、ここまでレンズの素性が良いと、しっかりと三脚を使用して、水平・垂直を追い込みたくなります。学生時代の建築写真の講義を思い出しました。

通常の撮影では、小型のセンサーを採用したマイクロフォーサーズの画像に不満を抱く事はありませんが、遠景の被写体が小さく写ってしまう超広角レンズでは、フルサイズセンサーの大きさに由来する「ゆとり」の様な物がアドバンテージとして確かに存在するのだろうと感じています。遥か遠くの高圧線鉄塔も、非常にリアルに描写されます。

ボケを効果的に利用出来ることで、今まで向き合えなかった被写体に出会えることができます。撮影の幅を広げ、表現の引き出しを増やしてくれるてくれるレンズとの出会いは、何とも言えない高揚感を与えてくれます。

コメント